「静かな勝利のため、策を練るのが、私の仕事だ。」(藤原不比等)

奸計

大海人皇子達が吉野に隠れて1年が経った。

公には出家したことになっているが、藤原不比等はそうは思わない。確実に勢力を蓄えているに違いない。

その間に天智天皇が崩御し、額田王は独り身になっている。——そろそろあの男が攻め戻ってもおかしくない、と不比等は感じていたところ、諜報から大海人皇子動きの兆しあり、との報告があった。

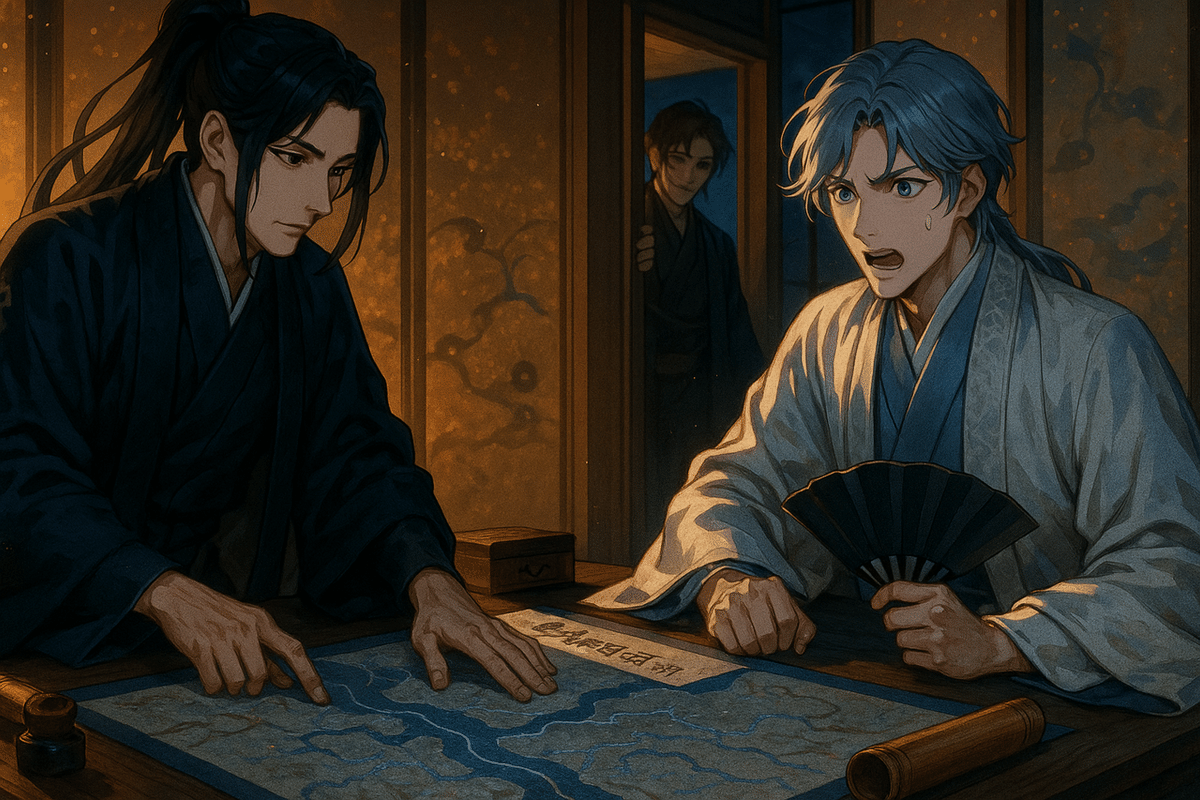

几帳の内、地図は冬の川のように冷たく広がっていた。

大友皇子は扇で口元を覆い、目だけで地図を追う。ある一点に、不比等の指が静かに置かれていた。

「吉野の山道は狭く、兵を深く入れればこちらの身動きが止まります。」

部下の進言に対し、不比等はさらりと答えた。

「ならば、兵糧を断てばよい」

「戦わずして追い詰める。—勝ちは静かでいい」

大友皇子は刮目し、扇を取り落としそうになった。

「そのやり方は·····!」

襖が音もなく開き、川島皇子が入る。目だけが揺れた。

「お取り込み中かな。……話の続きを、私にも」

不比等は一礼して道を開ける。袖の内で紙がほんの少し擦れた。印の匂いが、かすかに立ちのぼる。

山中の陣

山気は清く、火の残り香もすぐ空へ薄まる。

大海人皇子は焚火の灰を足で崩し、村国男依と顔を寄せた。

「都の動きが、どうにも臭う」男依がささやく。

「戻るべきでは」

「まだだ」大海人は首を振る。「信じるべき人がいる」

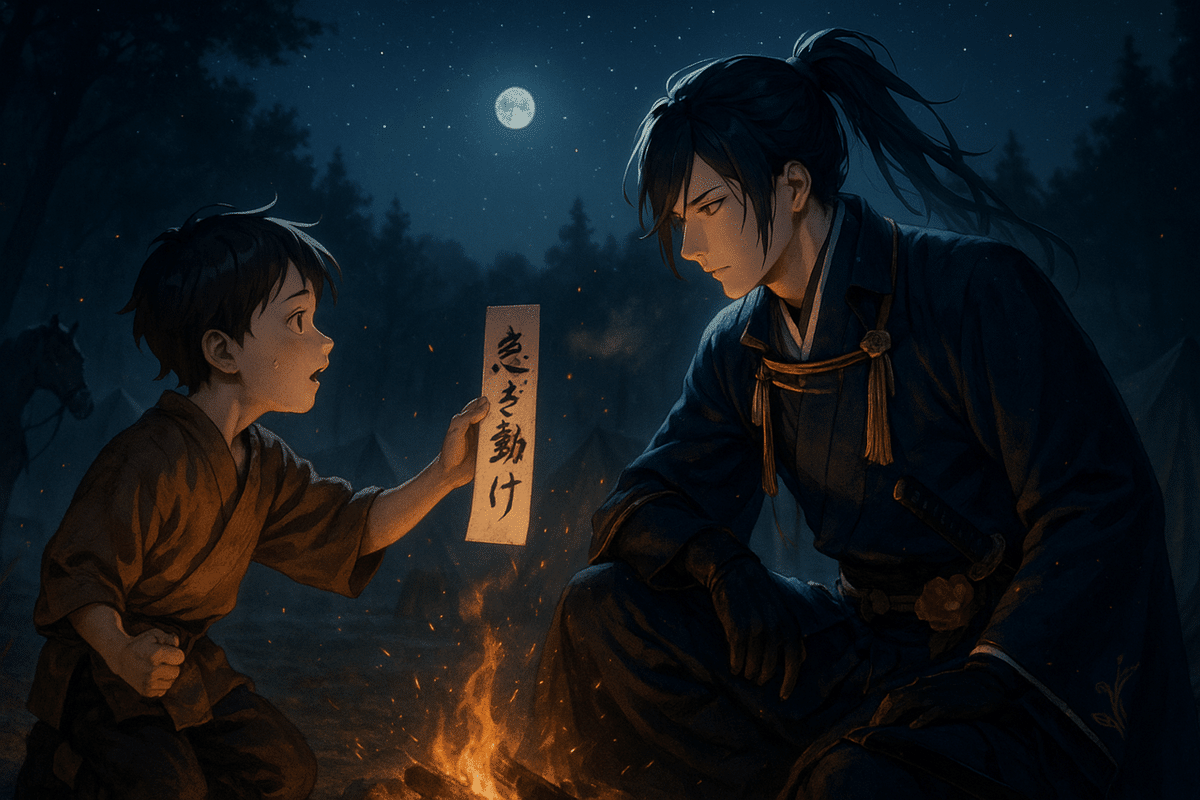

その時、山道に小さな足音。少年の使いが息を切らせて現れ、両手で短冊を捧げた。

控えめな筆致で、ただ一行——急ぎ動け。

筆圧の癖を見ただけで、誰の字か分かる。

大海人は短冊を袖の内に収め、眼差しに硬さを宿した。

「時は来たり。都へ戻る。正しい道を取り戻すために·····!」

庭園の邂逅

白砂の上に、松影が薄く伸びる。額田王は立ち止まり、紅椿の簪を押さえた。

藤原不比等が隣に歩みを揃える。ふたりの影は触れず、けれど近い距離にある。

「あなたの詩は、誰に向けて詠まれたものですか」

不比等は何気ない調子で問う。袖の中で紙の角が指に触れ、その硬さが心を落ち着かせる。

「詩は心の鏡」額田は目を伏せる。「読む者が自分を映すだけ」

「では、私が読むなら——国のかたちが映る、ということですか」

額田は微笑んだ。

「あなたが映したいものが、映るのでしょう」

不比等の口元にも笑みが生まれる。だが、その笑みはすぐ消える。

袖の内側に、印の封がひやりと触れていた。封に刻まれた言葉はただ一つ、冷たい命令へ続いている。

密書の行方

廊の灯がひとつ、またひとつ遠ざかる。黒装束の使者は影のように走った。

手にある文の端には、太い文字がある——討大海人皇子。

柱の陰で、川島皇子がその疾走を目撃する。胸がわずかに跳ねた。

(この密書を渡せば、戦が始まる)

伸ばしかけた手は、足音で止まる。別の影が近づき、川島は笑みを作ったまま、闇へと身を溶かした。

焚火の前

夜は早く降りる。焚火の赤が石の面に小さく跳ねた。

大海人は袖から短冊を取り出し、火のそばで文字を確かめる。墨は乾いてなお温かい。

面影は遠いが、ありありと思い浮かばられる。

彼は目を閉じる。(動くのは、心ではない。道だ)

空を見上げると、山の端に月がかかっていた。額田の詠んだ月だ。——月は、都も等しく照らしているだろうか。

男依が火に薪を投げ入れ、音は高くも低くもないところで短く割れた。